El beso que viajó de Washington a Medellín

Por Ramón Peralta

Había algo en el aire de Washington, en la puesta de sol de ese martes 8 de noviembre, que el viejo no comprendía: una especie de destino suspendido entre la multitud que se desplazaba por las calles, algo que invitaba al encuentro de un amor cuya memoria quedaría detenida en el tiempo, como si las estrellas se alinearan solo para que ciertos caminos se cruzaran. En medio de la vorágine de opiniones y pronósticos electorales, se gestaba una historia inesperada que marcaría no solo su presente, sino su futuro. Un beso, un instante efímero, y un secreto que permanecería en su memoria durante años. Una pequeña chispa puede encender un fuego tan grande como un recuerdo que atraviesa fronteras marítimas y terrestres.

El viejo, a pesar de su carácter tímido, siempre había sido un hombre observador. A sus 51 años, su introversión le había otorgado una mirada penetrante sobre el mundo que lo rodeaba. No se preocupaba por llamar la atención, pero su mente, siempre activa, recogía cada detalle de los que sucedían a su alrededor. Había viajado desde República Dominicana hasta Newark, Nueva Jersey, con una visa B1/B2 para asistir a un seminario de tres días sobre campañas electorales en Washington, D.C. Sin grandes expectativas, más allá de reforzar lo que ya sabía sobre las complejidades de las elecciones estadounidenses, su mente ya estaba inmersa en las tensiones políticas que marcaban la confrontación entre Trump y Hillary.

Tras llegar a Newark, se hospedó donde una pareja de amigos y al día siguiente tomó un tren desde Penn Station en Newark hasta la estación de la 34 en Manhattan. De allí, caminó diez minutos hasta tomar el autobús hacia Washington. En el viaje, se acomodó en su asiento y sacó su laptop, dispuesto a escribir en su tiempo libre. A su lado, una mujer de porte impecable, alta, con el aire sereno y la belleza que desbordaba sin esfuerzo la atención de cualquier mortal, se sumergió en su teléfono móvil, ajena a la presencia del hombre.

Él la observó un rato, pero la timidez lo detuvo. Sin atreverse a iniciar una conversación, comenzó a escribir un cuento en su computadora. La mujer, colombiana de Medellín, alzó la vista y vio lo que él estaba haciendo. No pudo evitar la curiosidad.

— ¿Qué escribes? Me da la sensación de que eres escritor.

— Solo estoy escribiendo la descripción de la mujer más bella que mis ojos han visto. No soy un escritor de verdad, respondió él, vacilante, mientras intentaba esconder el nerviosismo detrás de sus palabras.

— Ay, no te subestimes. Todos los escritores empiezan escribiendo para ellos mismos, ¿cierto? Y si estás escribiendo sobre la mujer más bella que has visto, me imagino que esa mujer debe ser… alguien muy especial, ¿no? Replicó ella, con ese pícaro acento paisa y una sonrisa que parecía saber exactamente a cual mujer él se refería.

A medida que avanzaba el viaje, el viejo se dio cuenta de que ella comenzaba a mostrar un interés sutil en sus pensamientos, en sus palabras. Sin embargo, el viejo no se atrevió a compartir más de sí mismo, dejando una parte de su vida envuelta en un silencio que se volvió un misterio entre ellos. Al llegar a Washington, cada uno siguió su camino, él se alojó en un hotel modesto en la calle 11, donde pasó los tres días del seminario, rodeado de gente más joven y con mayor poder adquisitivo. Ella no lo vio más durante esos días, pero su imagen permaneció en su mente.

El último día del seminario, cuando llegó el turno de las preguntas, el viejo, con su calma habitual, tomó el micrófono. Su intervención, discreta pero firme, sorprendió a todos.

— Creo que Trump tiene una posibilidad real de ganar. Lo que está pasando no es tan sencillo como parece. En los estados pendulares, la diferencia a favor de Hillary apenas sobrepasa el margen de error. Se dicen tantas cosas malas de Trump que es probable que haya simpatizantes ocultos que se avergüencen de expresarlo. Y en un país de consumo, hay muchas personas endeudadas o en contra del sistema. Tal vez esas personas se inclinen a votar por el candidato que todos los medios dicen que es malo y otros pesimistas cansados del sistema pueden decir si este es el peor votaré por él para que nos hundamos todo el mundo.

La risa burlona de los asistentes fue inmediata. La mayoría de los presentes se mofaron de su intervención. Pero mientras hablaba, el viejo vio, a lo lejos, a la mujer observándolo con sorpresa. Su mirada lo había entendido, lo había reconocido.

Esa noche, en la sede de la OEA, la misma escena se repitió: él caminaba solo entre los asistentes, rodeado de jóvenes que discutían sobre los resultados de las elecciones. Algunos lo miraban con desprecio, otros ni lo notaban, y ninguno se acercaba. De repente, la pantalla mostró los primeros resultados de Nueva York, con Hillary ganando los 29 votos electorales, y la multitud estalló en aplausos y burlas hacia el viejo, quien tranquilo, observó cómo los analistas confirmaban lo que él había predicho. Los murmullos de menosprecio se transformaron en miradas inquisitivas. Nadie se atrevió a acercarse.

El viejo caminó solitario, un vaso de Coca Cola en mano, y se detuvo frente a la bandera tricolor de su país. Fue entonces cuando la voz conocida de la mujer rompió el silencio.

— ¿Y cómo lo supiste, pues? ¿Cómo pudiste preverlo?

— El viejo la miró encogiéndose de hombro, sin buscar protagonismo. Sólo una sonrisa tranquila se asomó en sus labios, dejando el misterio intacto.

Caminaron juntos hacia la salida de la sede de la OEA, donde un taxi la esperaba. Antes de subirse, ella le entregó una tarjeta con su número.

— Mirá, esta es mi tarjeta. Llamame, porfa, me gustaría seguir hablando contigo.

Cuando él le abrió la puerta del taxi, la mujer lo besó con una pasión inesperada, y, con una mirada fulgurante, le susurró:

— Oye, ¿por qué no vienes mañana a desayunar conmigo? Estoy hospedada en el Hotel Watergate. ¡Te espero!

El viejo, sin decir palabra, le devolvió el beso y la despidió con una sonrisa.

Esa misma noche, tras regresar al modesto hotel donde se alojaba, dejó la tarjeta junto a su celular en la gaveta de la mesita de noche y a la 4 am salió en un bus con destino a NY. A las 9;35 am , mientras desayunaba en Newark, recordó la tarjeta y pensó en llamarla. Pero su celular, junto con la tarjeta, se quedó olvidado en el hotel.

Al mediodía el viejo abordó un vuelo de regreso a Santo Domingo, y a las 5:35 p.m., el taxista lo dejó frente a su casa. Un camión bloqueaba la entrada, y al intentar pagarle con un billete grande, se encontró sin cambio. Fue la vecina, aquella mujer a la que nunca había hablado, quien le ofreció ayuda. Paga el taxista, le dijo, y más tarde me lo devuelves. Esa noche, el viejo se encontró con ella en su pequeño negocio de comida, y de repente descubrió la belleza de esa mujer que había tenido tan cerca durante tres años. Meses después, se casaron.

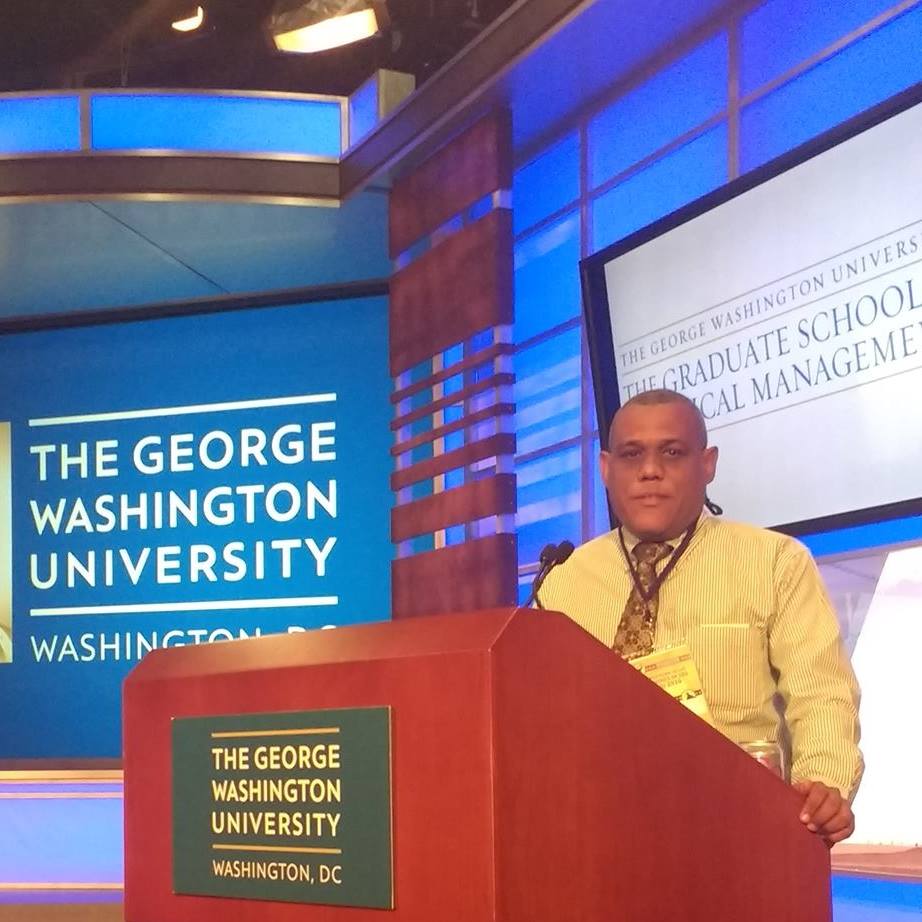

En 2024, el viejo y su esposa viajaron a Medellín, donde él sería uno de los conferencistas en un prestigioso hotel. Al llegar, quedó paralizado al ver a la gerente del hotel, cuya figura le recordó a la mujer de Washington. Sin embargo, al tratarse de una profesional del servicio, entendió que no era ella. Durante los tres días de la conferencia, vio decenas de mujeres que le parecían similares, pero la imagen de aquella mujer nunca desapareció por completo de su mente.

El último día, con las maletas en mano, se acercaron a una recepcionista para pedir un taxi al aeropuerto. Mientras esperaban, su esposa fue a servirse un café, y él se quedó frente a la salida del hotel. Fue entonces cuando la gerente apareció, sorprendiéndolo con un beso suave y tan intenso que parecía imposible para un momento tan breve. Antes de que el viejo pudiera reaccionar, ella se apartó con una sonrisa triste en el rostro y le dijo.

— Hace 8 años en Washington DC te di mi tarjeta, para que me llamaras y vinieras a visitarme al hotel por la mañana, pero me dejaste esperando. Y hoy, 8 años después, sigues ignorándome… y lo peor es que sigo esperando.

El viejo se quedó sin palabras. Justo en ese momento, su esposa apareció con una Coca Cola en las manos y, alegre, le dijo a la gerente:

— Ya nos vamos, gracias por la atención. Este refresco es la droga de mi esposo.

La gerente, al voltear la cara para que no vieran sus lágrimas, murmuró:

— Bueno, ya llegó su taxi. Fue un placer tenerlos aquí, cuídense mucho.